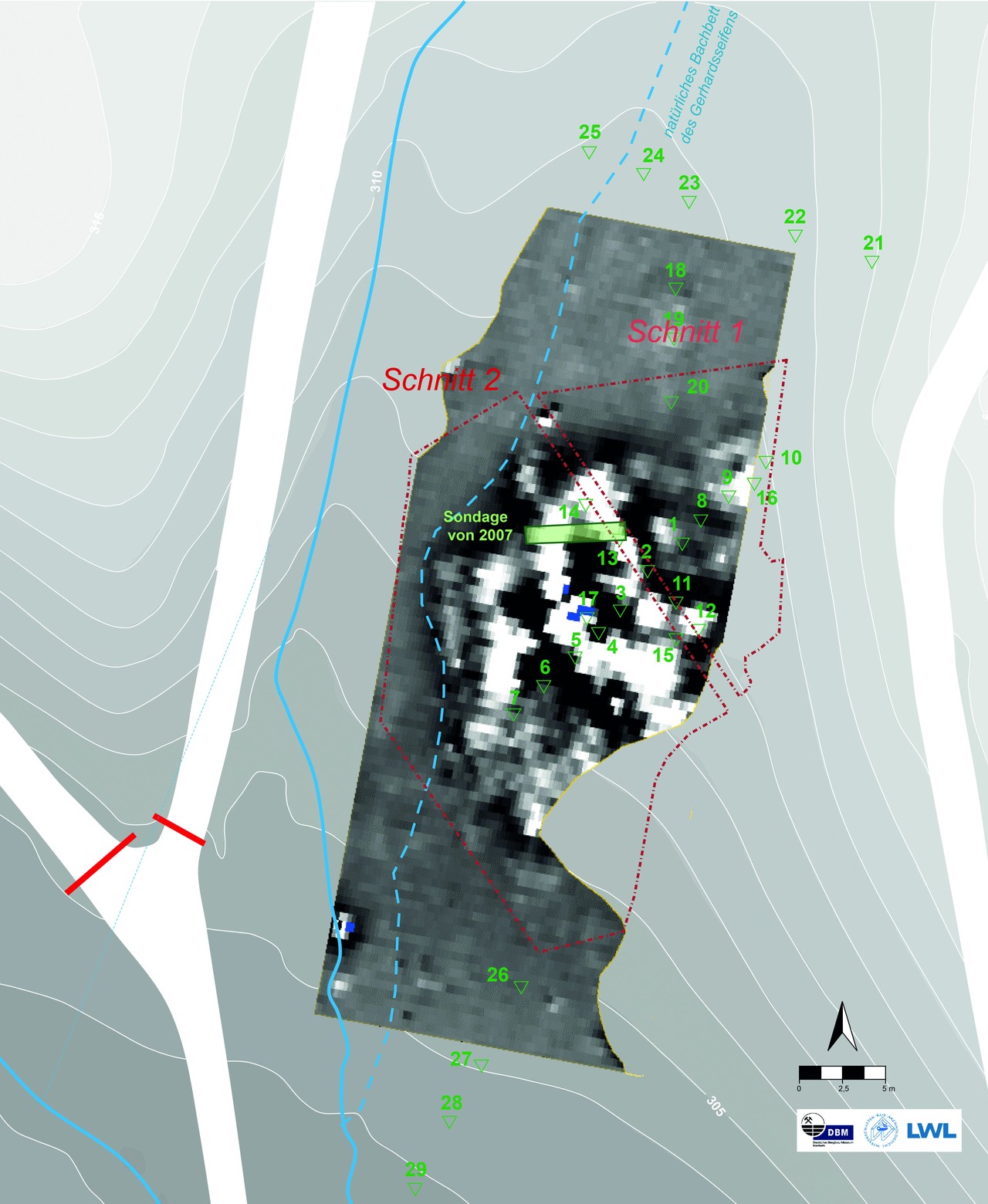

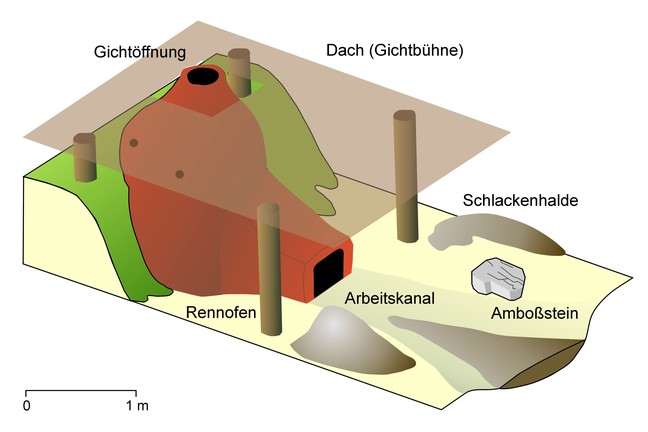

Mit zahlreichen tiefreichenden Sondagen in die existierende Grabungsfläche wurde die Stratigraphie verstanden. Der vermutete Standort eines eisenzeitlichen Rennofens war tatsächlich korrekt und zudem wurde ein weiterer Rennofen aus der Eisenzeit freigelegt. Eng damit verschachtelt fanden sich darüber hinaus die Standspuren zweier mittelalterlicher Rennöfen samt Abstichschlacken.

Der nächste Arbeitsschritt war nun, dass alle diese Befunde per archäologische Ausgrabung zerteilt und somit zerstört werden würden. An den eisenzeitlichen Öfen wurden bereits erste Schnitte durch die Denkmalsubstanz gelegt.

Der August 2012 bedeutete dann aber einen Wendepunkt: Die gut erhaltenen Befunde sowohl der Eisenzeit als auch des Mittelalters auf engstem Raum führten zu regelrechten Besucherströmen am Gerhardsseifen. Jürgen Sänger äußerte als erster den Wunsch, dass diese Befunde nicht durch weitere Ausgrabungen zerstört werden sollten, sondern, dass sie der Region zugänglich gemacht werden müssten. Zahlreiche Besucher, darunter auch Vertreter verschiedener Kommunen, der Stadt Siegen und des Heimatbundes bekräftigten die Forderungen. Seitens der Politik wurde als Möglichkeit aufgezeigt, dass eine Bewahrung und Ausstellung der Befunde am Gerhardsseifen finanziell möglich wäre.

Dies stellte die Archäologen vor ein Dilemma: Die Fördermittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft waren nämlich nur dazu da, dass der Fundplatz ausgegraben wird und eben keine Erhaltung realisiert wird. Des Weiteren wäre die Abgrabung beispielsweise der beiden eisenzeitlichen Verhüttungsöfen wichtig gewesen, um deren Aufbau zu verstehen und um zu erforschen, ob hinter bzw. unter den Öfen Vorgängeranlagen liegen. Zugleich waren von Anfang an die Archäologen aber auch davon fasziniert, die Befunde des Grabungsjahres 2012 zu erhalten, zu präsentieren und eben nicht durch Ausgrabung zu zerstören.