Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Michelsberger Grab von Lerbeck mit seiner offenkundig markanten topografischen Lage am Nordausläufer von Wiehen- und Wesergebirge unmittelbar am Weserdurchbruch – einer wichtigen Landmarke - nicht nur Ausdruck einer sich wandelnden sozialhierarchischen Struktur am Übergang vom 5. zum 4. Jahrtausend, sondern ein weithin sichtbares, von den Menschen der Michelsberger Kultur errichtetes Monument ist, das am Übergang von Mittelgebirgsregion zu Norddeutscher Tiefebene, also zwischen frühen Bauern bzw. pastoral-nomadisch lebenden Menschen der Michelsberger Kultur und den späten Jäger-Sammler-Fischern im Norden um 4000 v. Chr. eindeutig und weit sichtbar einen territorialen Anspruch markierte bzw. Ausdruck einer Art „Landnahme“ darstellte.

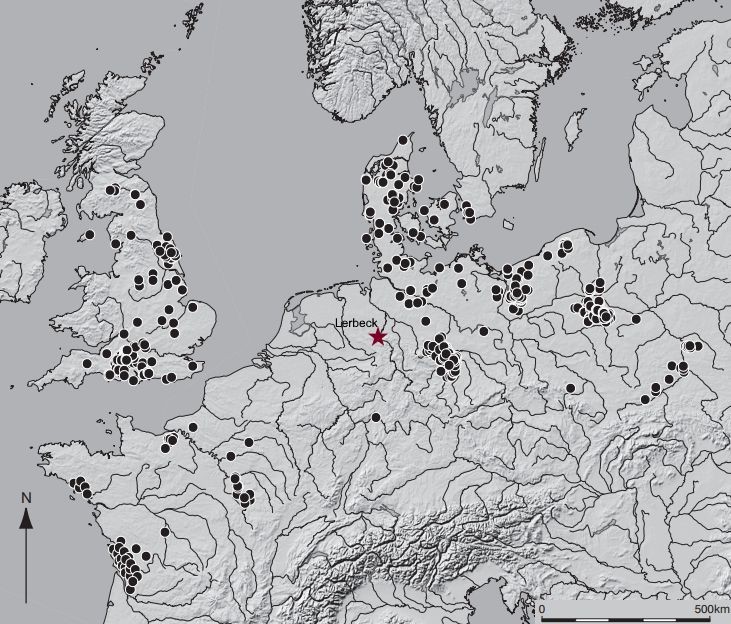

Das Grab von Lerbeck reiht sich in eine Reihe weiterer Attribute ein, die eng mit der Michelsberger Kultur verknüpft sind und mit ihrem Vorstoß im ausgehenden 5. Jahrtausend aus dem Pariser Becken heraus über weite Strecken transportiert wurden und schließlich um 4000 v. Chr. die Neolithisierung der Tiefebene beförderten. Hierzu zählen die Adaption von Keramikformen und –verzierungsweisen, Erdwerke, frühes Kupfer, Jadeitbeile und die Haltung von Haustieren, wobei auch hier Rinder eine wichtige Rolle spielten. Sozusagen das „Neolithische Paket“ für den Norden.

Deshalb ist der Langhügel von Lerbeck nicht nur Zeichen einer wie auch immer gearteten „Elite“, sondern auch im Hinblick auf gleichzeitige, regional geschiedene Gruppen – also Wanderweidewirtschaft praktizierende neolithische und in mesolithischer Tradition lebende Gruppen – zu verstehen. Naturwissenschaftliche Untersuchungen wie DNA- und Isotopen-Analysen werden künftig dazu beitragen, diese Kontakt- und Austauschnetzwerke besser zu verstehen.

Text: Alexandra Philippi