Ich selber habe bei vielen verschiedenen Grabungen teilnehmen können, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ob eine Flächengrabung innerhalb der Kirche St. Johannes in Dortmund oder eine kleinere Grabung im Weltkulturerbe Kloster Corvey mit Funden, die wahrscheinlich auf die Anfangszeit des Klosters zurückzuführen sind, alles war dabei und langweilig wurde es nie.

Aber wie sieht eine Grabung eigentlich aus?

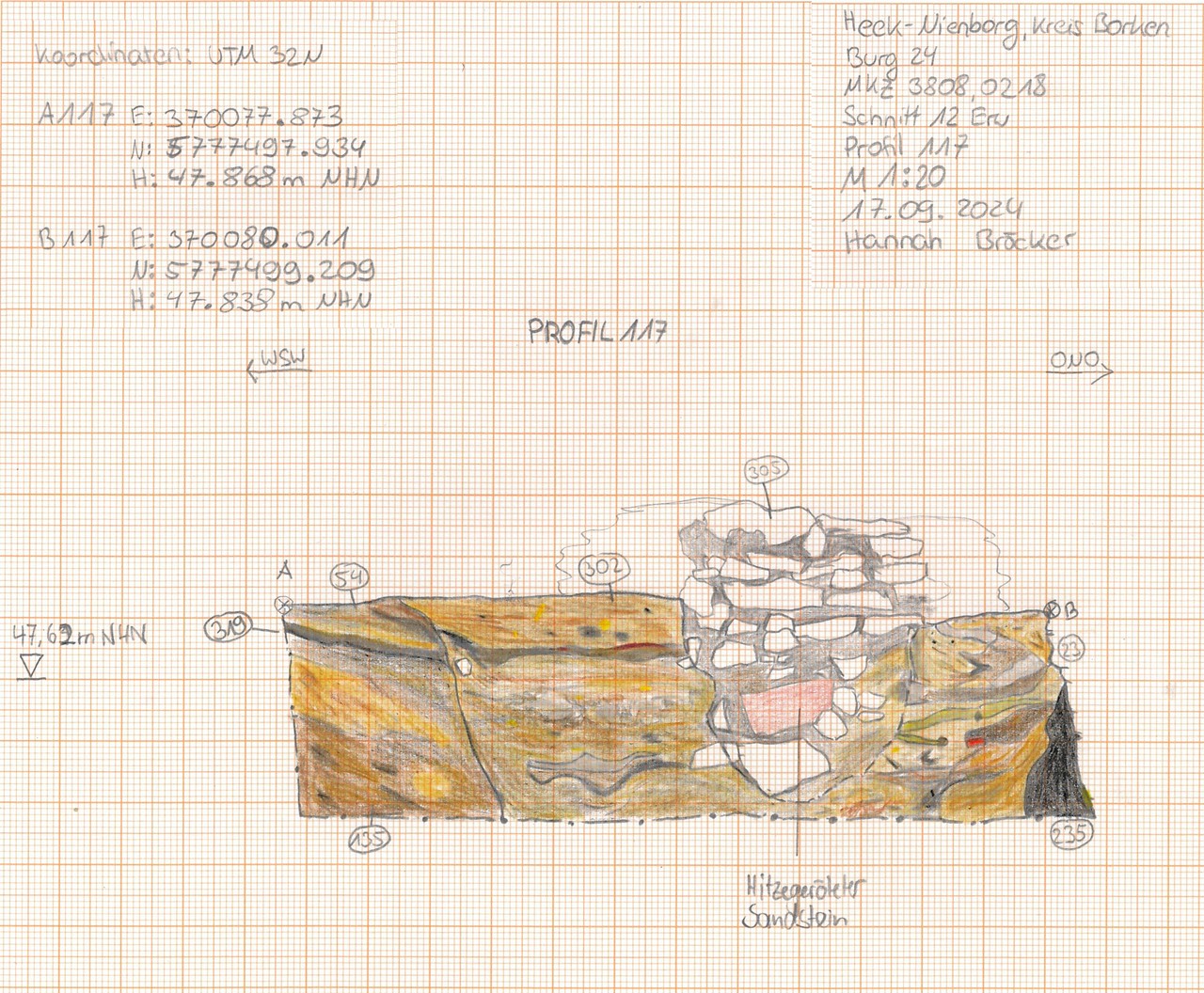

Am Morgen geht es meist etwas früher los. Zuerst wird die Grabungsfläche vorbereitet. Das heißt Erde abtragen, entweder mit Schaufel oder auch mal mit einem Bagger. Dann durfte ich anfangen Plana und Profile anzulegen und zu putzen. Das bedeutet mit Maurerkellen und feineren Kratzern die Flächen langsam abziehen, damit man die verschiedenen Strukturen im Boden sehen kann. (Abb.1) Dabei kann man dann Scherben, Nägel oder sonstige Gegenstände finden, an denen man die verschiedenen Bodenstrukturen datieren kann. Denn es geht nicht immer nur darum irgendwelche Mauern oder ähnliches zu finden. Häufig reicht die winzigste Verfärbung aus, um zu erkennen, dass hier vor Jahrhunderten ein Pfosten oder auch ein Gebäude stand. Um diese Verfärbungen möglichst genau zu dokumentieren, werden verschiedene Methoden angewandt. So muss alles erstmal genauestens mit Beschriftung fotografiert werden. Danach können die verschiedenen Profile und Plana gezeichnet werden. Mag ein wenig altmodisch klingen, ist aber immer noch eine gute Methode, um die Befundgrenzen genau aufzunehmen, da öfters durch fehlerhafte Belichtung diese auf Fotos nicht gut zu erkennen sind. Auf einer Grabung in Heek-Nienborg hatte ich dazu auch die Möglichkeit und konnte ein Profil mit einem mittelalterlichen Brunnen zeichnen (Abb.2). Nach der Freilegung werden die Funde und Befunde direkt dokumentiert: Sie werden vermessen, fotografiert und nummeriert, bevor sie verpackt werden. So durfte auch ich einige Funde eigens vermessen und die Fundzettel schreiben auf denen genau notiert wird, wo man was gefunden hat.

Highlight für mich war dabei eindeutig das Ausgraben einer richtigen Bestattung. Dabei geht man nämlich in kleinen 5 cm Abständen immer tiefer, um die Knochen möglichst in ihrem Originalzustand dokumentieren zu können, ohne deren Position zu verändern. Das dauert zwar länger und ist ein wenig umständlicher, aber für die Dokumentation ungemein wichtig. Es war sehr interessant zu sehen, wie Stück für Stück die verschiedenen Knochen zum Vorschein kamen. (Abb.3)