Ein neuer Akteur betrat die Bühne: Das Deutsche Bergbau-Museum mit Thomas Stöllner nahm sich dem Themenfeld an. Unterstützt durch Heimatforscher und dem neuen Außenstellenleiter in Olpe, Michael Baales, wurden ab 2002 Prospektionen und teilweise umfangreiche Ausgrabungen durchgeführt. Das Deutsche Bergbau-Museum begann alle Fundstellen der Thematik zu erfassen und Jennifer Garner wertete die wichtigen Ausgrabungen der Wartestraße in einer Magisterarbeit aus.

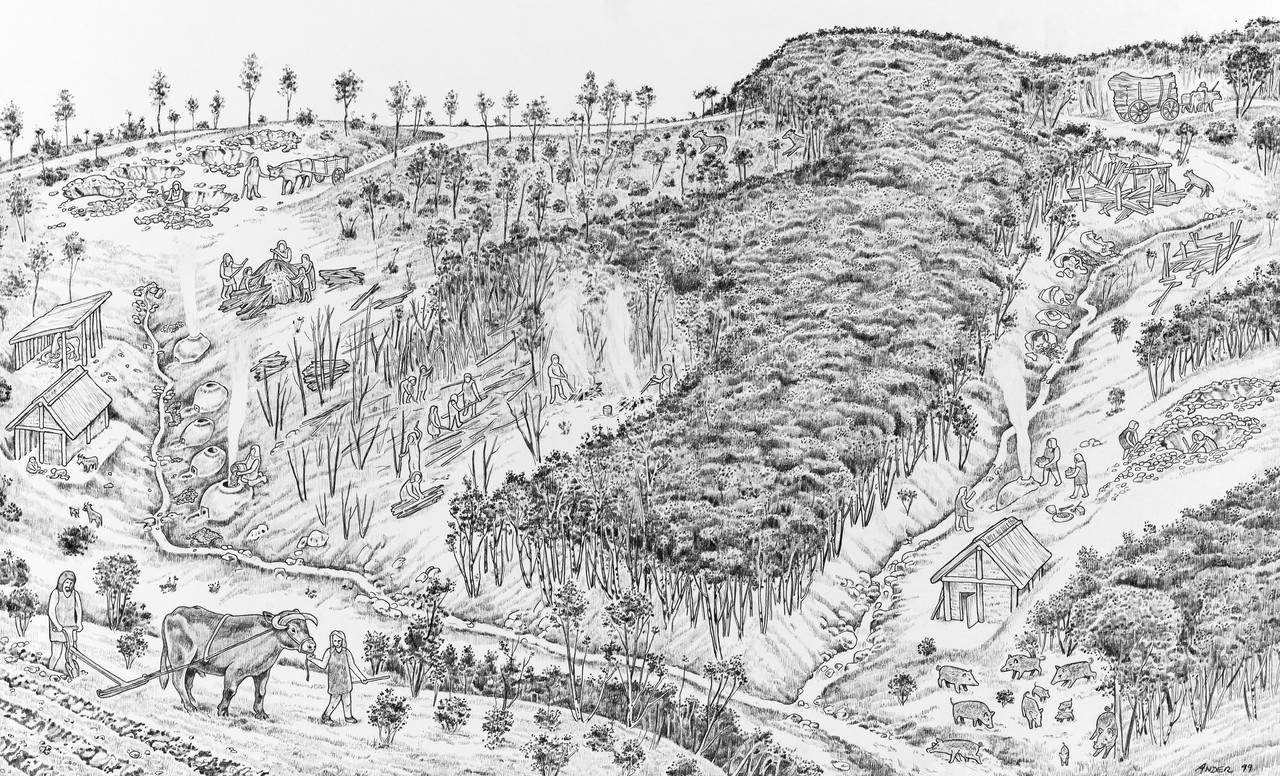

Thomas Stöllner erreichte die Drittmittelförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und ein neues Pilot-Forschungsprojekt zur frühen Eisenerzeugung im Siegerland war 2007 geboren. Gegenstand des Pilotprojektes war die Auffindung von montanarchäologischen Fundstellen, die erfolgreiche weiterführende Forschungen erwarten ließen. Ziel war, möglichst eine Fundstelle zu entdecken, wo die eisenzeitliche Werkstatt möglichst wenig durch nachfolgende Epochen gestört war. Nur so würde es möglich sein, endlich die Betriebsorganisation der Eisenzeit im Siegerland zu verstehen oder gar Berechnungen zu machen, wie hoch die Produktion der Vorgeschichte war.

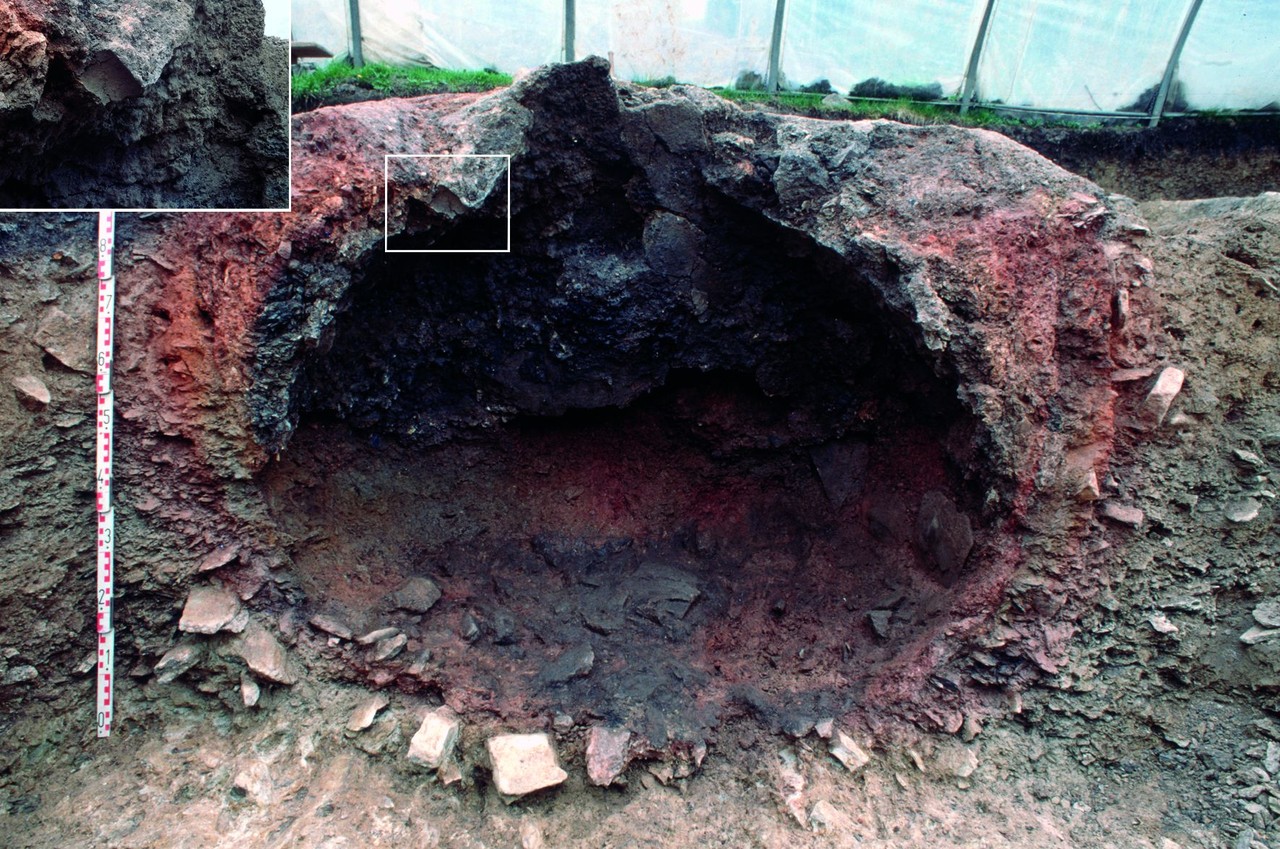

Nach vielen Begehungen und kleinen archäologischen Sondagen war die Lage klar: Eine künstliche Terrasse in einer Wiese im Tal des Gerhardsseifens würde im Fokus der montanarchäologischen Forschung der nächsten Jahre stehen …

Text: Manuel Zeiler