Wir sind von Marcel Stipp aus Attendorn ja schon einiges gewohnt, aber dieser „dicke Brocken“ aus Plettenberg (Märkischer Kreis) war dann doch wieder eine größere Überraschung.

Das Neolithikum ist im Sauerland nicht besonders ausgeprägt, es sind zumeist einzelne Steinartefaktfunde wie Pfeilspitzen oder natürlich die noch auffälligeren Steinbeilklingen, die immer wieder mal gemeldet werden. Nur selten liegen bisher größere Sammlungen von einer begrenzten Fläche vor, wie sie z.B. oberhalb von Lennestadt-Trockenbrück über viele Jahre zusammengetragen werden konnte. Die Stücke von dort, oft aus westeuropäischen (Maas-)Feuersteinen gefertigt, können aufgrund einiger typischer Pfeilspitzen und Fragmente größerer und vor allem breiter Klingen gut in die jungneolithische Michelsberger Kultur um 4000 v. Chr. datiert werden. Eindeutig ältere Funde sind im Sauerland selten, aus dem südlich angrenzenden Siegerland kennen wir mit Dreis-Tiefenbach (Gem. Netphen) ein interessantes Steinartefaktensemble, das recht sicher in die vorausgegangene Rössener Kultur (um 4700 v. Chr.) zu stellen ist. Die bäuerlichen Gemeinschaften siedelten zu diesen Zeiten halt weiterhin vor allem in den fruchtbaren Landschaften wie der Hellwegbörde im Norden oder Warbuger Börde im Nordosten sowie dem Rheinland im Westen. Unsere Fundstellen könnten vielleicht auf wiederholte saisonale Aufenthalte oder auch auf Viehhirten verweisen. Hinweise auf Ackerbau sind in den Mittelgebirgen aufgrund von Pollennachweisen (z.B. aus der Eifel) erst recht spät im Neolithikum anzusetzen, als sich die Bewirtschaftungsweisen auch an die schlechten Böden angepasst hatten.

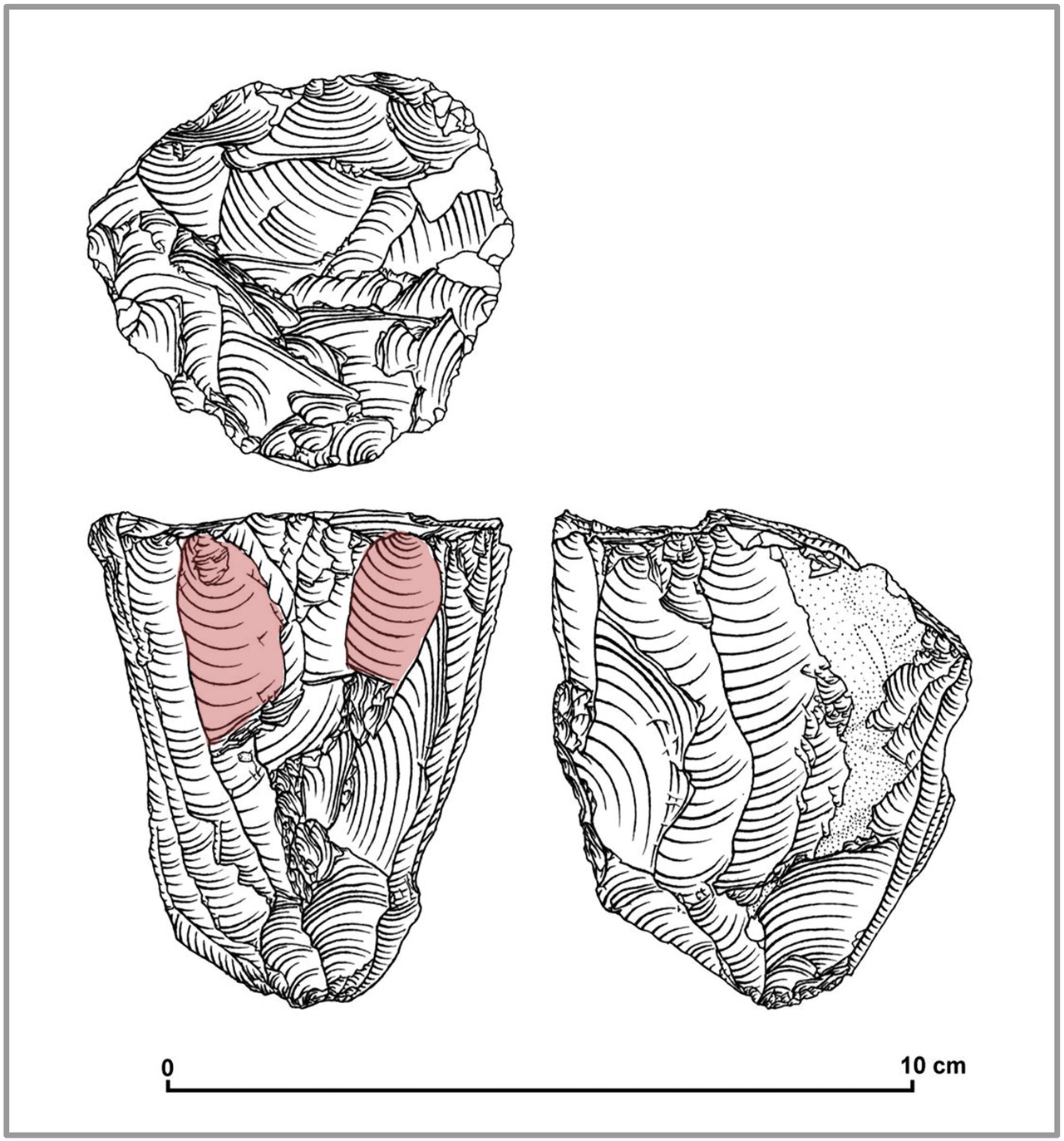

Von daher sind alle Hinweise auf neolithische bzw. jungsteinzeitliche Menschen aus dem Sauerland interessant. Nordöstlich des Plettenberger Ortsteils Himmelmert konnte Marcel Stipp nun auf einer bisher unbekannten Fundfläche vor gut einem Jahr einige wenige Steinartefakte auflesen (und mittels GPS genauer einmessen), darunter wenige Kieselschieferstücke, die auf ein Mesolithikum verweisen dürften. Das Highlight ist aber ein großer pyramidaler Klingenkern (63 x 57 x 56 mm) aus ortsfremdem Rohmaterial, der fast rundum unidirektional (in eine Richtung) von einer einzelnen, großen und sorgfältig präparierten Schlagfläche aus abgebaut wurde. Man erkennt, dass der Abbauwinkel durch zwischengeschaltetes Präparieren der Schlag- wie der Abbaufläche immer nachjustiert wurde. Am Schluss ist der Versuch, weitere längere Klingen abzutrennen, schließlich in sog. hinges (Ausbrüchen) gescheitert – und dann hat der Steinschläger den Kern aus Frust weggeschleudert. (Na ja, nicht ganz: Das Stück ist noch als Hammerstein genutzt worden, wie das zernarbte konische Ende zeigt. Etwas Pflugrost und nur kleine moderne Aussprünge zeigen, dass das Stück den modernen Ackergeräten weitgehend entgehen konnte.)