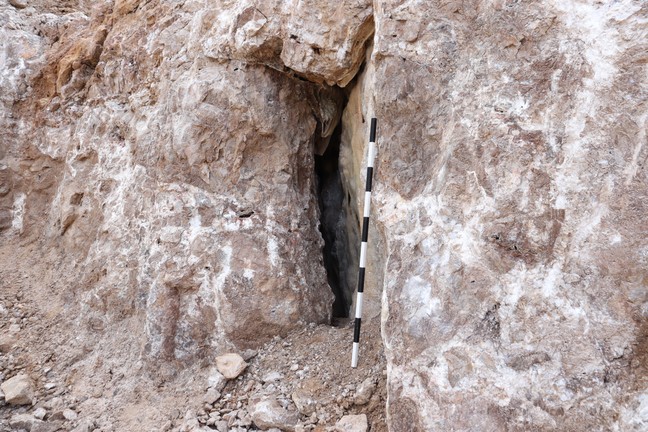

Neben diesen bekannten Höhlen werden auch immer wieder mal neue Höhlenräume, z.B. bei Bauarbeiten, entdeckt. So ging Mitte Juni bei der Außenstelle Olpe die Nachricht eines Tropfsteinfundes auf einer Baustelle in Attendorn ein. Wie sich am nächsten Arbeitstag herausstellte, waren bei Ausschachtungsarbeiten am Himmelsberg mehrere Kluftspalten angeschnitten worden (Abb. 4). Auch hier handelt es sich um die für die Gegend typischen Verkarstungsformen der Attendorn-Elsper Doppelmulde. Insgesamt wurden vier Spalten entdeckt, von denen drei mit Sinterformationen ausgestattet waren. Daraufhin wurden sämtliche Klüfte eingemessen und nach Möglichkeit auch fotografiert. Da diese Kluftspalten aufgrund ihrer Enge nicht zu befahren sind, konnte nur von außerhalb dokumentiert werden (Abb. 5). Bei Befund 2 konnte jedoch der anwesende Kettenbagger Abhilfe schaffen und einen größeren Felsblock zur Seite räumen, welcher den Blick auf eine längliche Kluft versperrte (Abb. 6). Auch hier wurden Höhlenforscher der Speläogruppe Letmathe für eine Expertise hinzugezogen. Die Spalten wiesen alle eine starke Bewetterung auf, sodass anzunehmen ist, dass diese untereinander oder mit anderen Spalten und Rissen im Berg in Verbindung stehen (im näheren Umfeld sind schon zwei ältere Höhlenfundstellen bekannt). Aufgrund der bereits erwähnten Enge ist eine weitere Erforschung dieser Karsterscheinungen jedoch nicht möglich. Seitens der Höhlenforscher wurde vorgeschlagen, eine Verschalung um die angeschnittenen Klüfte zu bauen um die Sinterformationen zu schützen und ein Eindringen von Baumaterial und Schutt zu verhindern.

Solche kleineren Maßnahmen zeigen deutlich, dass die archäologische Arbeit in oder im Umfeld von Höhlen nicht nur Sache von Forschungsprojekten an Universitäten ist, sondern auch zum Alltag der bodendenkmalpflegerischen Arbeit gehören.

Daniel Riemenschneider B.A.

Literatur:

Baales, M., Heuschen, W., Kehl, M., Manz, A., Nolde, N., Riemenschneider, D., Rittweger, H. & Orschiedt, J. (2023): Western visitors at the Blätterhöhle (city of Hagen, southern Westphalia) during the Younger Dryas? A new final palaeolithic assemblage type in western Germany. PLoS ONE 18(5): e0284479. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284479

( https://www.academia.edu/102524047/Baales_et_al_2023_Western_visitors_at_the_Bl%C3%A4tterh%C3%B6hle_city_of_Hagen_southern_Westphalia_during_the_Younger_Dryas_A_new_final_palaeolithic_assemblage_type_in_western_Germany_PLOS_ONE )

Günther, K. (1985): Finnentrop-Heggen. Fundchronik 1948-1980: Regierungsbezirk Arnsberg. Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe 2 (1984), 148-154.