Als der Iserlohner Heimatforscher Horst Klötzer im Frühling dieses Jahres das Neuauffinden einer Grabplatte in Elsey (Hagen-Hohenlimburg) meldete, wurden die Archäologinnen und Archäologen der LWL-AfW, Außenstelle Olpe, direkt aufmerksam. Nicht nur, dass Herr Klötzer bereits in der Vergangenheit einen guten Riecher bei archäologischen Fundstellen bewiesen hatte weckte die Neugier der Fachleute, sondern gerade auch die Lage der Fundstelle im ehemaligen Stiftsbezirk Elsey machte die Meldung spannend.

Denn 1843 wurde der eingefriedete Friedhof an der Kirche in Elsey aufgegeben und der sogenannte „Alte Elseyer Friedhof“ an der Esserstraße geweiht. In diesem Zuge verschwanden eine Vielzahl der mehrere Jahrhunderte alten Grabsteine und somit wichtige Quellen zur Stiftsgeschichte. Da im Laufe der Zeit zahlreiche Grabsteine vom Friedhof entwendet worden, um sie als Baumaterial woanders einer neuen Verwendung zuzuführen, verblieb nach 1843 nur eine überschaubare Anzahl an Grabsteinen und Grabplatten im Stiftsbezirk. Wilhelm Bleicher konnte 1996 noch 15 Epitaphe dokumentieren, die in und um der Stiftskirche aufgestellt waren und dort zum Teil heute noch zu betrachten sind.

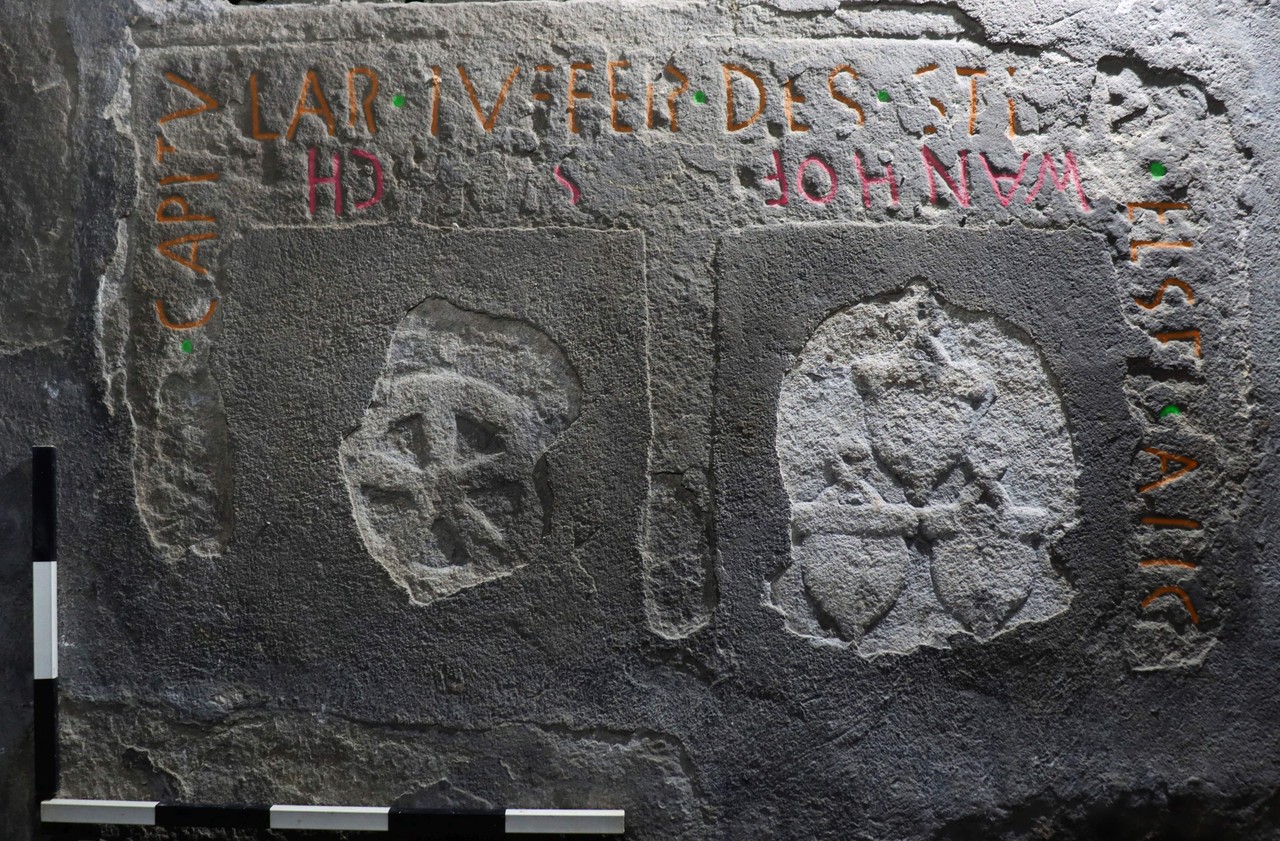

Umso erwartungsvoller war das Team der Außenstelle Olpe darauf, die Neuentdeckung zu sehen und dokumentieren zu können.