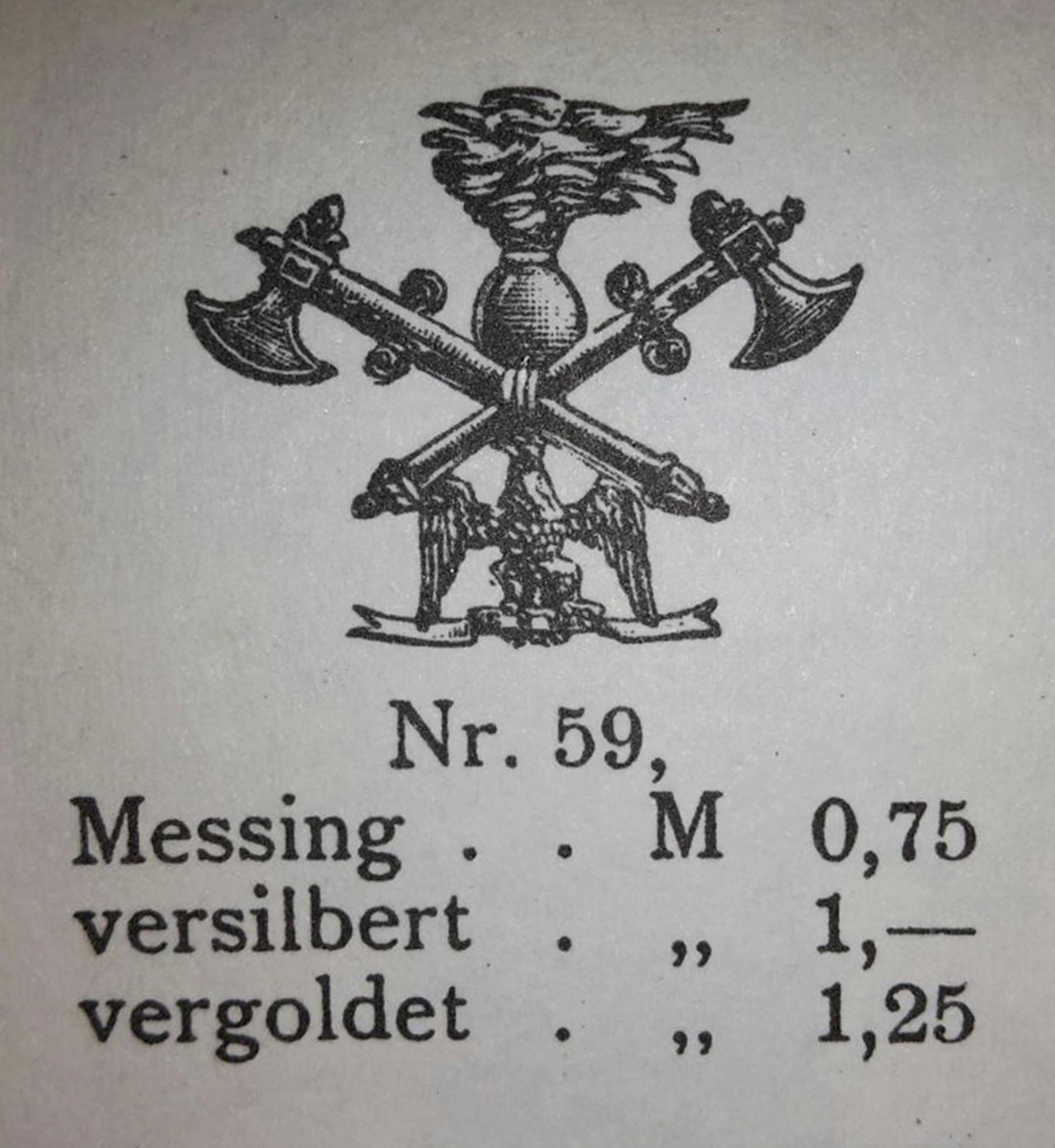

Licht ins Dunkel bringen weniger verbreitete historische Quellen: Kataloge über Feuerwehr-Requisiten und Rettungsgeräte, wie die der Firma „Carl Henkel“ aus Bielefeld, verorten das Fundstück sicher in den Feuerwehrkontext zum Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts. Neben Helmschildern stellten spezialisierte Fachhändler Abzeichen mit Nadeln oder Splinten für Mützen, Kragen und Achselklappen her. Die Rückseite des Sondengängerfundes besitzt zwar keine Nadeln mehr, lässt aber durch einen negativen Abdruck erkennen, dass das Emblem zur Befestigung an einem Stoff bestimmt war. Die verschiedenen Wappen aus Messing oder Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen, teils versilbert oder vergoldet, waren personalisierbar und konnten z. B. mit der Bezeichnung einer Löschgruppe versehen werden, was die identitätsstiftende Wirkung weiter unterstrich. Weitere Recherchen lösen die Bedeutung der Granate auf: Vor allem im 19. Jahrhundert wurden verschiedene Feuerlöschgranaten als technisches Hilfsmittel zur Brandbekämpfung benutzt.

Exemplarisch wird deutlich, dass zukünftigen Archäologen das Wissen über das klassische Fundspektrum, überwiegend bestehend aus Stein-, Keramik- und Metallobjekten, allein nicht genügen kann. Zahlreiche Faktoren führen zu einer bis dato nicht gekannten Fundmenge. Hohe Bevölkerungszahlen sorgen für mehr Hinterlassenschaften als in früheren Zeiten. Verstärkt wird dieser Aspekt durch teils vorhandene Wegwerf-und-Neukauf-Mentalität. Lang haltbare Kunst- und Verbundstoffe lassen der Nachwelt mehr Artefakte zurück denn je. Zugleich ist ein Grad an arbeitsteiliger, spezialisierter und globalisierter Gesellschaft erreicht worden, der zahlreiche Kontexte schafft, aus denen Einzelfunde stammen können. Unterschiedliche Kulturen leben auf engsten Räumen zusammen, was das Aufspüren ursprünglicher Zusammenhänge beeinträchtigt.

Das qualitativ wie quantitativ große Fundspektrum führt zu der Frage, was in welchem Umfang für die Nachwelt archiviert werden soll. Da aus logistischen und finanziellen Gründen nicht jeder Fund archiviert werden kann, müssen zahlreiche Aspekte diskutiert werden: Welche Fragen werden kommende Generationen an die Nachwelt stellen? Welche Fundstücke sind repräsentativ? An welchen besteht ein tatsächliches „öffentliches Interesse“, wie es das Denkmalschutzgesetz definiert? Themen, die an den verantwortlichen Fachämtern und Bildungseinrichtungen besprochen werden und die zeigen, wie zukunftsorientiert Archäologie arbeitet.

Thomas Poggel