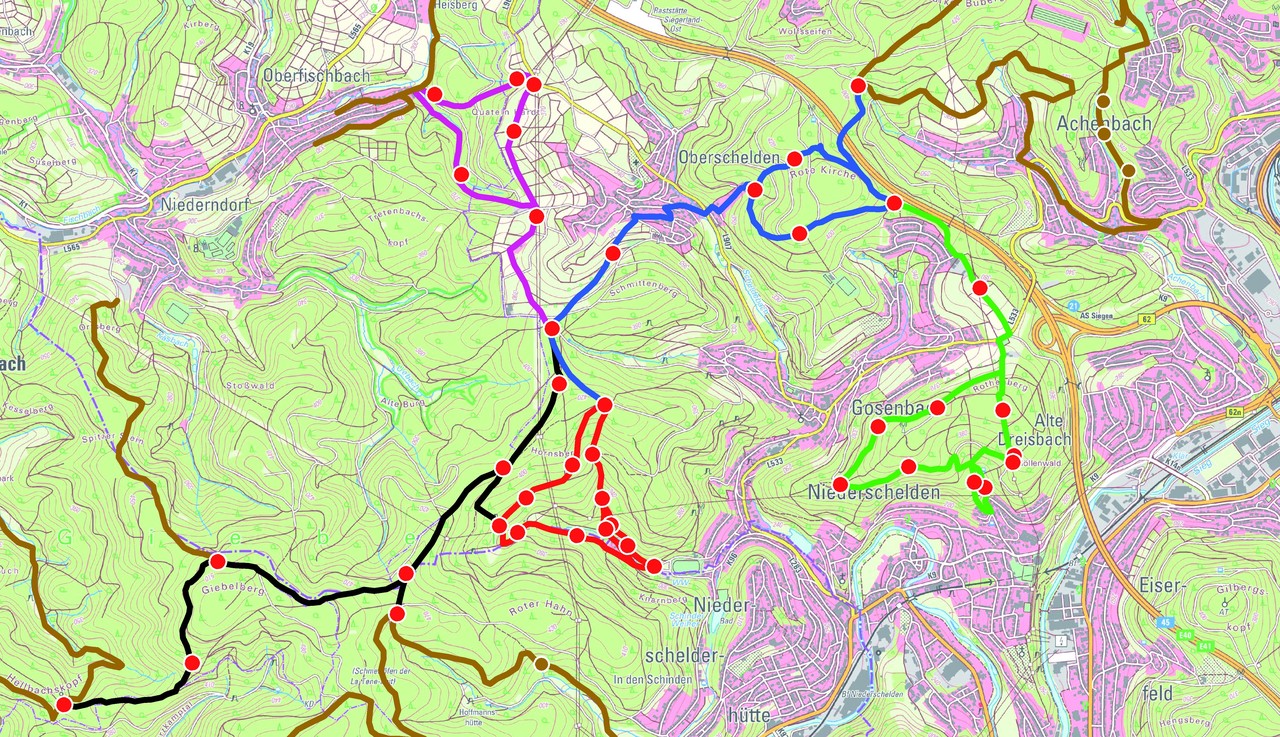

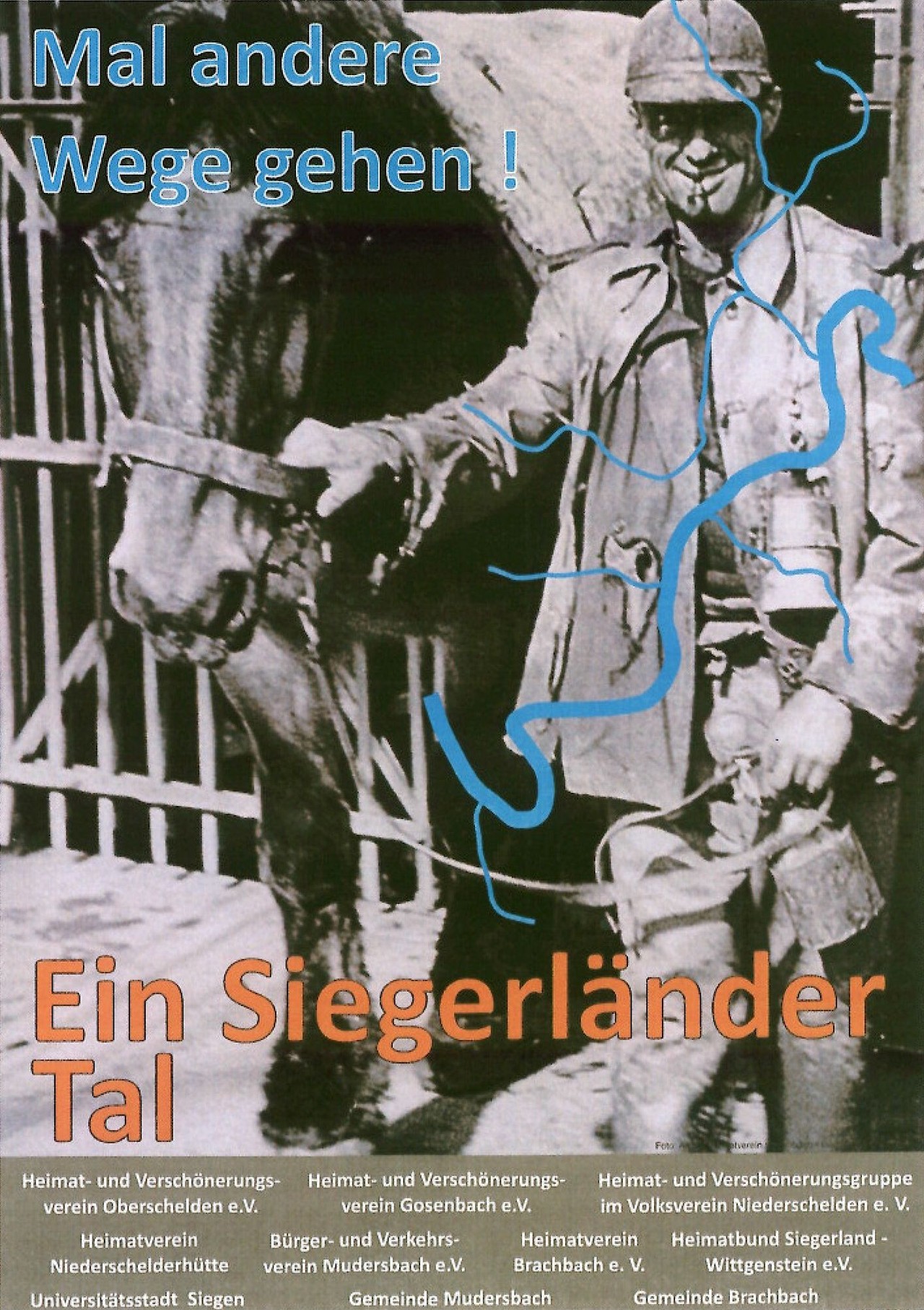

Am 30. März 2016 vereinbarten landesübergreifend die Heimatvereine Gosenbach, Oberschelden, Niederschelden, Niederschelderhütte, Mudersbach und Brachbach sowie VertreterInnen der Stadt Siegen und der Ortsgemeinde Mudersbach, dem Heimatbund Siegerland-Wittgenstein und einige Einzelpersonen die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Ein Siegerländer Tal e.V.“ (https://www.einsiegerlaendertal.de/index.php). Der Vereinsname nimmt bewusst Bezug auf die große Bedeutung der Siegerländer Täler als Verbindungsachsen der Menschen, die, wie es der 2. Vereinsvorsitzende Christian Weber 2016 in der Siegener Zeitung formulierte, den Blick über den Tellerrand erzwingen.

Anlass der landesgrenzenübergreifenden Kooperation war nicht die Ausgrabung am Gerhardsseifen, sondern die Erhaltung bedeutender Röstöfen in Siegen-Gosenbach aus der Hochindustrialisierung – ein Thema, dass eine eigene Blog-Reihe bei der LWL-Archäologie für Westfalen Wert wäre und daher hier leider nicht weiter ausgeführt werden kann…

Wichtig für die Gerhardsseifen-Thematik ist hingegen, dass der Verein sich seit seiner Gründung nicht nur etwa des Gerhardsseifens sofort annahm, sondern nun der bedeutende Akteur aller Maßnahmen hier wurde.

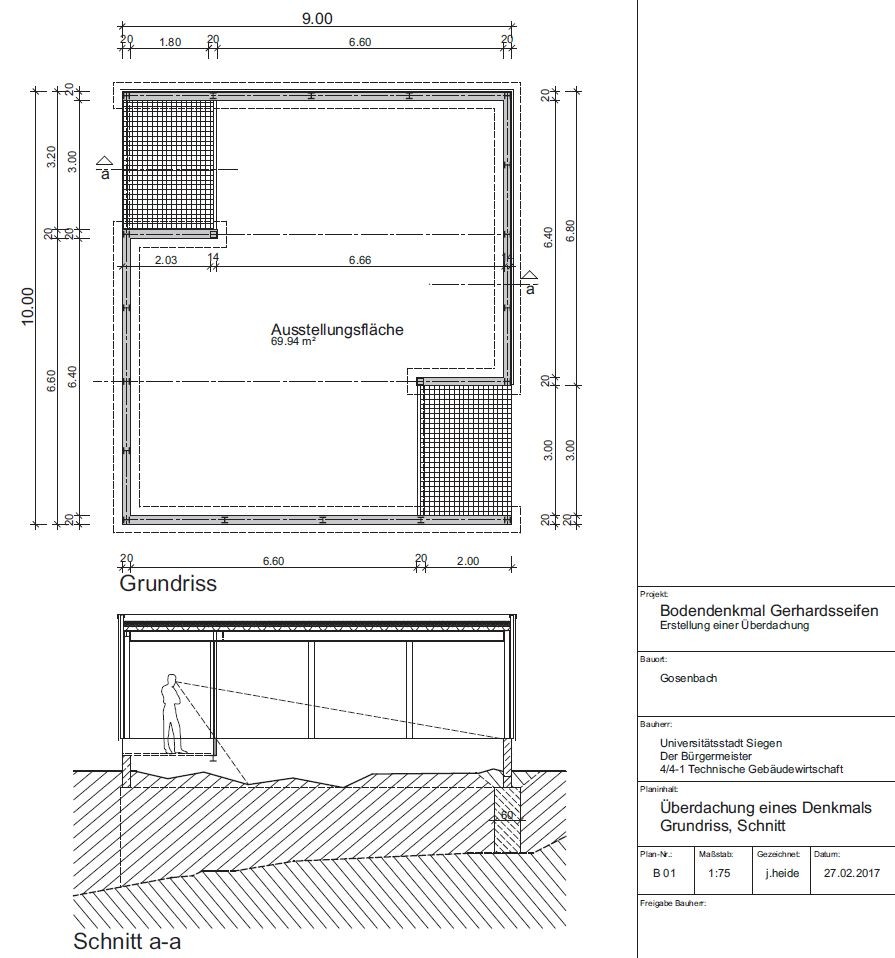

Bereits in der Vereinssatzung legte nämlich der Trägerverein sein Engagement für die Ausgrabung am Gerhardsseifen, sowie ihren Schutz und ihre Präsentation als grundlegende Aufgabe fest. Außerdem wurden von Anfang an die Stadt Siegen, der Kreis Siegen-Wittgenstein sowie die Waldgenossenschaft Niederschelden integriert – damit saßen alle regional Verantwortlichen an einem Tisch. Zugleich warteten auch die Archäologen darauf, loslegen zu können: Endlich würde das Projekt Gerhardsseifen in die nächste Stufe eintreten …